第九章 斑马、不幸的婚姻和安娜·卡列尼娜原则

可驯化的动物都是可以驯化的;不可驯化的动物各有各的不可驯化之处。

如要你认为你以前读到过和这差不多的字句,那你就说对了。只要稍稍改动一下,那就成了托尔斯泰伟大的小说《安娜·卡列尼娜》著名的第一句话:“幸福的家庭都是幸福的;不幸的家庭各有各的不幸。”托尔斯泰这句话的意思是,为了得到幸福,婚姻必须在许多不同方面都是成功的:两性的吸引、对金钱的共识、对孩子的管教、宗教信仰、三亲六眷,以及其他重大问题。在所有这些基本方面只要有一个方面出了问题,就可使婚姻毁掉,即使这婚姻所有其他必要的幸福因素一样不少。

这个原则推而广之,可以用来了解婚姻以外的生活的其他许多方面。对于成功,我们往往是寻求容易的、单一因素的解释。然而,对于大多数重大的事情来说,成功实际上需要避免许多个别的可能的失败原因。安娜·卡列尼娜原则说明了动物驯化的一个特点,这个特点对人类历史产生了严重的后果——那就是,许多看似合适的大型野生哺乳动物,如斑马和西貒,从来没有被驯化过,而成功驯化的动物几乎清一色地出产在欧亚大陆。在前两章里我们讨论了为什么许多看似适于驯化的野生植物没有得到驯化,现在我们可以着手解决与驯养的哺乳动物有联系的问题。我们前面的关于苹果或印第安人的问题现在变成了关于斑马或非洲人的问题。

在第四章中,我们曾提醒自己驯养的大型哺乳动物对那些拥有它们的人类社会产生重大影响的那许多方面。最显著的是,这些动物提供了肉食、奶制品、肥料、陆上运输、皮革、军事突击手段、犁具牵引、毛绒以及使先前没有抵抗力的民族失去生命的病菌。

当然,除此以外,驯养的小型哺乳动物、驯养的鸟类和昆虫对人类也是有益的。有许多鸟是因为它们的肉、蛋和羽毛而被驯化的:中国的鸡、欧亚大陆某些地区的各种鸭和鹅、中美洲的火鸡、非洲的珍珠鸡和南美洲的美洲家鸭。狼在欧亚大陆和北美经过驯化变成了我们的狗,用来打猎、看门、做宠物,以及在某些社会里充当食物。为充当食物而被驯化的啮齿目动物和其他小型哺乳动物包括欧洲的兔、安第斯山脉的豚鼠、西非的一种巨鼠、可能还有加勒比海诸岛上的一种叫做硬毛鼠的啮齿目动物。白鼬在欧洲被驯化来猎兔,猫在北非和西南亚被驯化来猎捕啮齿目有害动物。近至19世纪和20世纪驯化的小型哺乳动物包括为毛皮而饲养的狐、水貂和绒鼠以及当宠物饲养的仓鼠。甚至有些昆虫也被驯化了,主要的有蜜蜂和中国的蚕蛾,饲养它们是分别为了得到蜂蜜和蚕丝。

许多这样的小动物就是这样为人类提供食物、衣着和温暖。但它们没有一种可以拉犁或拉车,没有一种可以供人骑乘,除狗外没有一种可以拉雪橇或成为战争机器,在用作食物方面它们也没有一种像驯养的大型哺乳动物那样重要。因此,这一章的剩余部分将只限于讨论大型哺乳动物。

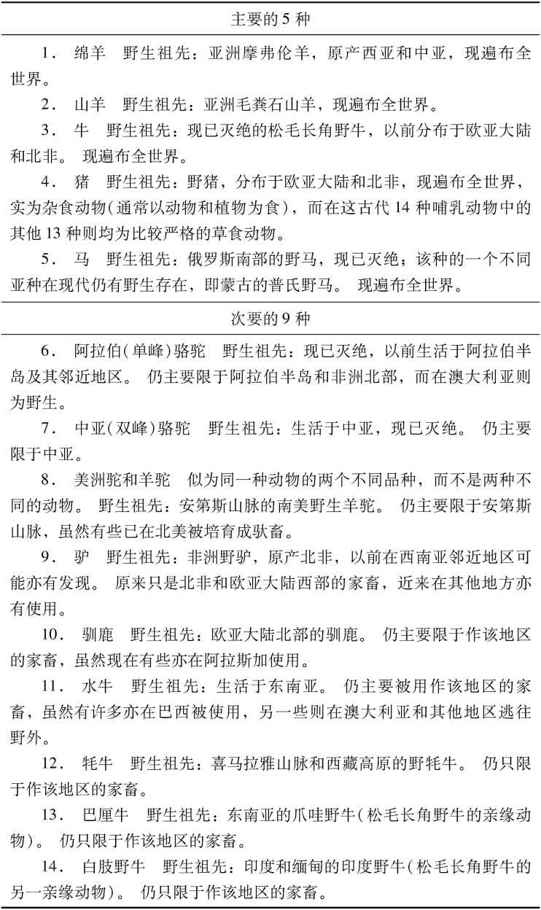

驯化的哺乳动物的重要性全靠数量惊人之少的几种大型陆生食草动物。(只有陆生哺乳动物得到了驯化,其原因显而易见,在现代海洋世界的设施发展起来以前,水生哺乳动物是很难饲养和繁殖的。)如果我们把“大型”规定为“重量超过100磅”,那么只有14种这样的哺乳动物在20世纪前得到驯化(见表9.1所列)。在这14种古代哺乳动物中,9种(表9.1中的“次要的9种”)仅对地球上某些有限地区的人来说是重要的牲畜:阿拉伯单峰骆驼、中亚双峰骆驼、美洲驼/羊驼(源于同一祖先的不同品种)、驴、驯鹿、水牛、牦牛、爪哇野牛和印度野牛。只有5种遍布全世界而且重要。这5种驯化的主要哺乳动物是牛、绵羊、山羊、猪和马。

这里所列举的初看起来似乎有明显的遗漏。曾帮助汉尼拔[1]的大军越过阿尔卑斯山的非洲象怎么样?今天在东南亚仍被用作役畜的亚洲象怎么样?是的,我没有忘记它们,但这里有一个重要的区别。象被驯服了,但绝不是驯化。过去汉尼拔的象和今天亚洲的役用象只是捕捉后被驯服的野象;它们在圈养中是不交配的。相比之下,驯化动物则可定义为:使某种动物在圈养中通过有选择的交配,使其与野生祖先有所不同,以便为控制其繁殖与饲养的人类所利用。

换句话说,驯化就是把野生动物改变成对人类更有用的东西。真正驯化的动物在许多方面不同于它们的野生祖先。这方面的差异是由两个过程产生的:人类对那些比同种中其他动物个体更有益于人类的动物个体所作出的选择,和动物对在不同于野生环境的人类环境中起作用的自然选择变异力量所作出的自动演化反应。我们已在第七章中看到,所有这些说法也适用于植物驯化。

驯化的动物产生了不同于它们的野生祖先的演变,有以下几个方面。许多动物的形体大小改变了:牛、猪和绵羊在驯化中形体变小了,而豚鼠在驯化中则形体变大了。绵羊和羊驼因保留了毛绒并减少或失去了硬毛而得到选择,而母牛则因产奶量高而得到选择。有几个驯养的动物同它们的野生祖先相比,脑袋较小,感觉器官也较不发达,因为它们不再需要它们的祖先赖以逃脱野外捕食者的那种比较大的脑袋和比较发达的感觉器官了。

为了正确认识在驯化中产生的变化,可以把家犬的野生祖先狼同许多不同品种的狗加以比较。有些狗比狼大得多(丹麦大狗),而另一些狗则又小得多(哈巴狗)。有的生得体型修长,可用于赛跑(灵 ),有的天生腿短,如用于赛跑则毫无价值(达克斯猎狗)。它们在毛形和颜色方面差异很大,有些甚至连毛都没有。波利尼西亚人和阿兹特克人培育出来的狗,是为了充当粮食而特地饲养的品种。把达克斯猎狗拿来和狼比较一下,而如果你并不知道它们之间的关系,你也会毫不怀疑前者是从后者演化而来的。

),有的天生腿短,如用于赛跑则毫无价值(达克斯猎狗)。它们在毛形和颜色方面差异很大,有些甚至连毛都没有。波利尼西亚人和阿兹特克人培育出来的狗,是为了充当粮食而特地饲养的品种。把达克斯猎狗拿来和狼比较一下,而如果你并不知道它们之间的关系,你也会毫不怀疑前者是从后者演化而来的。

这14种古代大型食草类驯化哺乳动物的野生祖先,在地球上的分布是不均匀的。这样的野生祖先在南美只有一种,它产生了美洲驼和羊驼。北美、澳大利亚和非洲撒哈拉沙漠以南地区连1种都没有。非洲撒哈拉沙漠以南地区没有本地的驯化哺乳动物,这尤其令人惊讶,因为今天旅游者去非洲旅游的一个主要理由就是去看那里丰富多样的野生哺乳动物。相比之下,这14种中有13种(包括主要的5种中的全部)的野生祖先只有欧亚大陆才有。(和在本书中的其他地方一样,我使用的“欧亚大陆”这个词在几种情况下把北非也包括在内,因为从生物地理学和人类文化的许多方面来看,北非与欧亚大陆的关系比它与非洲撒哈拉沙漠以南地区的关系更加密切。)

当然,这13种的野生祖先并非全都同时出现在整个欧亚大陆。没有一个地区拥有这全部13种,有几种的野生祖先完全是地方性的,例如野生牦牛只限于西藏和邻近的高原地区。然而,在欧亚大陆的许多地方,这13种中的确有好几种同时生活在同一地区:例如,野生祖先中有7种出现在西南亚。

各大陆之间野生祖先的这种十分不均匀的分布,成了欧亚大陆人而不是其他大陆的人最后得以拥有枪炮、病菌和钢铁的一个重要原因。我们怎样来解释这14种古代哺乳动物集中出现在欧亚大陆的现象呢?

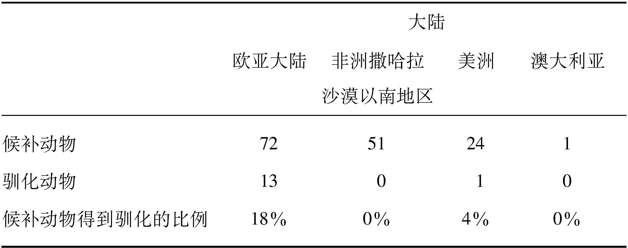

有一个原因很简单。欧亚大陆拥有数量最多的陆生大型野生哺乳动物,无论它们是否都是驯化动物的祖先。我们不妨把某个“驯化的候补者”定义为平均重量超过100磅(45公斤)的任何陆生草食的或杂食的哺乳动物(不是以肉食为主的哺乳动物)。表9.2表明,欧亚大陆拥有最多的可供驯化的候补哺乳动物,达72种,正如它在其他许多植物群和动物群方面拥有最多的品种一样。这是因为欧亚大陆是世界上最大的陆块,它的生态环境也是千变万化的,动植物的生存环境从广阔的热带雨林、温带雨林、沙漠和沼泽到同样广阔的冻原,应有尽有。非洲撒哈拉沙漠以南地区可供驯化的候补哺乳动物较少,共51种,正如它在其他大多数植物群和动物群方面品种较少一样——因为同欧亚大陆相比,它的面积较小,生态环境的变化也较少。非洲热带雨林的面积比东南亚的小,在北纬37°以北没有任何温带的动植物生存环境。我在第一章中讨论过,美洲以前的可供驯化的候补动物几乎和非洲的一样多,但美洲的大多数大型野生哺乳动物(包括那里的马、那里的大多数骆驼以及其他一些如果生存下来也可能得到驯化的动物)在13000年前就已灭绝了。澳大利亚是最小的也最孤立的大陆,那里的大型野生哺乳动物的种类始终比欧亚大陆、非洲或美洲少得多。正如在美洲一样,在澳大利亚除红袋鼠外所有这少数几种可供驯化的候补动物,大约在这个大陆第一次有人移居时就已灭绝了。

因此,欧亚大陆何以一直是大型哺乳动物驯化的主要场所,对这个问题的部分解释是:它是一个一开始就拥有最多的可供驯化的野生哺乳动物的大陆,在过去的4万年中,那里这样的动物因绝种而消失的也最少。但表9.2中的数字提醒我们,那不是全部的解释。有一点也是确然无疑的:在那些候补的哺乳动物中,实际得到驯化的比例在欧亚大陆最高(18%),而在非洲撒哈拉沙漠以南地区特别低(在51种候补动物中竟没有一种得到驯化!)尤其令人惊讶的是,大量的非洲和美洲哺乳动物没有得到驯化,尽管它们在欧亚大陆有得到驯化的近亲或和它们极相似的动物。为什么欧亚大陆的马能够驯化,而非洲的斑马却不能呢?为什么欧亚大陆的猪能够驯化,而美洲的西貒或非洲的3种真正野猪却不能?为什么欧亚大陆的5种野牛(松毛长角野牛、水牛、牦牛、印度野牛和爪哇野牛)能够驯化,而非洲野牛或美洲野牛却不能?为什么亚洲的摩弗伦羊(我们饲养的绵羊的祖先)能够驯化,而北美洲的加拿大盘羊却不能?

虽然非洲、美洲和澳大利亚的所有那些族群存在着巨大的差异,但他们在动物驯化方面是否都有欧亚大陆族群所没有的某些文化障碍?例如,非洲的大型野生动物数量很多,可以通过猎杀来得到,从而使非洲人特意去饲养家畜成为多余之举?

对这个问题的回答是毫不含糊的:否!有5个方面的证据可以驳倒上面的解释:非欧亚大陆族群迅速接受了欧亚大陆驯化的动物,人类有豢养宠畜的普遍爱好,古代的那14种哺乳动物迅速得到驯化,其中有几种还屡次独立地得到驯化,以及现代人所作的进一步驯化的努力只取得了有限的成功。

首先,当欧亚大陆的主要5种驯化的哺乳动物到达非洲撒哈拉沙漠以南地区时,凡是条件许可的地方,它们都被迥然不同的一些族群所接受。这些非洲牧人因此取得了对非洲狩猎采集族群的巨大优势,并迅速取代了他们。尤其是班图族农民,由于获得了牛和绵羊,从他们的家园向西非扩展,并在很短的时间内,在非洲撒哈拉沙漠以南的其余大多数地区打垮了先前的狩猎采集族群。甚至在没有获得作物的情况下,一些科伊桑族群由于在约2000年前获得了牛和绵羊而在非洲南部的广大地区取代了科伊桑的狩猎采集族群。驯养的马匹引进西非后改变了那里的战争情况,把那个地区变成了一批依靠骑兵的王国。使马匹未能向西非以外地区扩散的唯一因素是采采蝇传播的锥虫病。

在世界上的其他地方,只要缺少适于驯化的本地野生哺乳动物的当地族群终于有机会获得欧亚大陆的家畜,这种模式就会反复出现。无论是在北美还是在南美,在马从欧洲人的定居点逃逸出来后不到一代人时间,欧洲马就被印第安人热切地接受了。例如,到19世纪,北美大平原印第安人已经成了骑术精良的战士和猎捕野牛的能手,但他们却是在17世纪晚些时候才得到马匹的。从西班牙人那里获得的绵羊,同样改变了纳瓦霍族印第安人的社会,尤其是使纳瓦霍人得以织出他们因之而出名的美丽的羊毛毯。在带狗的欧洲人于塔斯马尼亚岛[2]定居后不到10年,以前从未见过狗的塔斯马尼亚岛土著就开始为狩猎之用而饲养了很多的狗。因此,在澳大利亚、美洲和非洲的数以千计的文化各异的土著中,没有任何普遍的文化禁忌在妨碍动物驯化。

毫无疑问,如果这些大陆上的某些本地野生哺乳动物是可驯化的,那么澳大利亚、美洲和非洲的某些族群可能已驯化了它们,并从它们身上得到巨大的利益,就像他们从欧亚大陆的家畜得到利益一样,因为当年在能够得到这些家畜时,他们曾立即予以采纳。例如,可以考虑一下非洲撒哈拉沙漠以南地区的各个族群,他们生活的地方和野斑马和野牛近在咫尺。为什么非洲没有至少一个狩猎采集部落驯化这些斑马和野牛,从而获得对其他非洲人的支配力量,而不必等到欧亚大陆的马和牛的到来?所有这些事实表明,对于欧亚大陆以外没有当地哺乳动物的驯化这个问题的解释,在于当地现有的野生哺乳动物本身,而不是在于当地的人。

支持这一解释的第二个证据来自宠物。把野生动物当宠物来饲养并加以调教,是动物驯化的第一阶段。各个大陆的几乎所有传统的人类社会都有关于宠物的记述。这样调教出来的野生动物的种类,远远多于最后得到驯化的野生动物的种类,并且包括了几种我们几乎不曾料想会成为宠物的野生动物。

例如,在我工作的那些新几内亚的村庄里,我常常看到人们带着宠物袋鼠、袋貂和从 到鹗无所不有的鸟。这些被捕捉到的动物虽然有些被当作宠物来饲养,但大多数最后还是被吃掉了。新几内亚人甚至还经常去捕捉鹤鸵(一种形似鸵鸟的不会飞的大型鸟类)的幼鸟,并把它们喂养大当美味来吃——虽然捕捉到的成年鹤鸵极其危险,不时地把村民来个开膛剖肚。有些亚洲族群调教

到鹗无所不有的鸟。这些被捕捉到的动物虽然有些被当作宠物来饲养,但大多数最后还是被吃掉了。新几内亚人甚至还经常去捕捉鹤鸵(一种形似鸵鸟的不会飞的大型鸟类)的幼鸟,并把它们喂养大当美味来吃——虽然捕捉到的成年鹤鸵极其危险,不时地把村民来个开膛剖肚。有些亚洲族群调教 用于打猎,虽然偶尔也有关于这些凶猛的宠物杀死训练它们的人的传闻。古埃及人和亚述人以及现代的印度人训练猎豹用于打猎。古埃及人的绘画表明,他们甚至还驯养(并不令人惊奇)有蹄类哺乳动物如瞪羚和麋羚,鸟类如鹤,比较令人惊奇的是驯养长颈鹿(可能有危险),最令人惊奇的是驯养鬣狗。非洲象尽管明显有危险,但在罗马时代已有人驯养,而亚洲象在今天仍然在被人驯养。也许最不可能成为宠物的动物是欧洲棕熊(与美洲的灰熊是同种),但日本的阿伊努人常把熊崽抓来驯养,待养大后在宗教仪式上杀来吃。

用于打猎,虽然偶尔也有关于这些凶猛的宠物杀死训练它们的人的传闻。古埃及人和亚述人以及现代的印度人训练猎豹用于打猎。古埃及人的绘画表明,他们甚至还驯养(并不令人惊奇)有蹄类哺乳动物如瞪羚和麋羚,鸟类如鹤,比较令人惊奇的是驯养长颈鹿(可能有危险),最令人惊奇的是驯养鬣狗。非洲象尽管明显有危险,但在罗马时代已有人驯养,而亚洲象在今天仍然在被人驯养。也许最不可能成为宠物的动物是欧洲棕熊(与美洲的灰熊是同种),但日本的阿伊努人常把熊崽抓来驯养,待养大后在宗教仪式上杀来吃。

因此,许多野生动物在导致驯化的动物与人的关系的连续序列中都达到了第一阶段,但只有几种出现在序列的另一端而成为家畜。一个多世纪前,英国科学家弗朗西斯·高尔顿[3]简明地概述了这方面的差异:“每一种野生动物都有可能得到驯化,有几种……在很久以前就驯化了,但其余的大部分有时仅仅由于在一个小小的细节上出了问题,就注定永远野生了。”

动物驯化的年代,为证实高尔顿的观点提供了第三个证据。高尔顿认为,早期牧民很快就驯化了所有适于驯化的大型哺乳动物。关于有些动物的驯化年代,我们已有了考古证据。这些动物全都是在公元前8000年至2500年这一段时间驯化的——就是说,是在上次冰期结束后出现的定居的农牧社会开头的几千年内驯化的。正如表9.3所概述的那样,大型哺乳动物驯化的年代从绵羊、山羊和猪开始,到骆驼结束。公元前2500年后,就再也没有出现过任何有重大意义的动物驯化了。

对于其他4种已驯化的大型哺乳动物——驯鹿、牦牛、印度野牛和爪哇野牛——至今几乎没有关于它们驯化年代的证据。表中的年代和地点只是迄今为止得到证明的最早的年代和地点;驯化实际上可能是在更早的时间在某个不同的地点开始的。

当然,在公元前2500年的很久之后,确实有些小型哺乳动物首次得到了驯化。例如,直到中世纪兔子由于可以充当食物才得到驯化,实验室研究用的老鼠直到20世纪才得到驯化,作为宠物饲养的仓鼠直到20世纪30年代才得到驯化。小型哺乳动物驯化的继续发展并不令人感到惊奇,因为确实有数以千计的野生动物可以用作驯化的候补者,同时也因为对传统社会来说它们的价值太小,不值得花气力去饲养。但大型哺乳动物的驯化实际上在4500年前就结束了。到那时,世界上全部148种可以用来驯化的候补大型动物必定已被试验过无数次,结果只有几种通过了试验,剩下的就再也没有适合驯化的了。

还有第四个证据可以用来说明某些哺乳动物适合驯化的程度比另一些哺乳动物大得多。这个证据来自对同一种动物所进行的反复的独立的驯化。以我们称之为线粒体DNA的遗传物质的各个部分为基础的遗传学证据最近证实了,有隆肉的印度牛和没有隆肉的欧洲牛的野生祖先是在几万年前即已分化的两个不同的野牛种群,而这在过去长期以来是一直遭到怀疑的。换句话说,印度人驯化了本地的亚种松毛长角野牛,西南亚人独立地驯化了他们自己的西南亚亚种松毛长角野牛,而北非人可能也是独立地驯化了北非的松毛长角野牛。

同样,在美洲以及可能还有包括中国和西南亚在内的欧亚大陆的几个不同地区,狼被独立地驯化成狗。现代猪的驯化地点按先后顺序有中国、欧亚大陆西部以及可能还有其他一些地区。这些例子又一次着重表明了:相同的几种适于驯化的野生动物吸引了许多不同的人类社会的注意。

在驯化动物方面现代尝试的失败,提供了最后一个证据,表明过去在驯化剩下的大批候补野生动物方面的失败是由于这些动物本身的缺点,而不是由于古代人的缺点。今天的欧洲人继承了地球上最悠久的动物驯化传统之一——这个传统是大约一万年前在西南亚开始的。自15世纪以来,欧洲人的足迹遍布全球,他们见到了欧洲没有的野生哺乳动物。欧洲的移民,如我在新几内亚遇到的带着宠物袋鼠和袋貂的那些人,和土著一样,驯养了许多当地的哺乳动物,或把它们当作宠物。迁往其他大陆的欧洲牧人和农民也认真努力地去驯化当地的一些哺乳动物。

在19世纪和20世纪,至少有6种大型哺乳动物——大角斑羚、驼鹿、麋鹿、麝牛、斑马和美洲野牛——成了一些安排得特别井井有条的计划的研究对象,这些计划由现代的动物育种专家和遗传学家执行,目的就是对这些动物进行驯化。例如,非洲最大的羚羊大角斑羚因其肉质肥美和奶量丰富而在乌克兰的新阿斯卡尼亚动物园以及英国、肯尼亚、津巴布韦和南非等地一直成为被选中的研究对象;苏格兰阿伯丁的罗威特研究所经营了一家驼鹿(用英国的术语说就是马鹿)实验农场;在俄罗斯的佩切罗-伊利奇国家公园也开办了一家麋鹿实验农场。然而,这些现代的努力只取得了有限的成功。虽然美洲野牛肉偶尔也出现在美国的一些超级市场上,虽然麋鹿已在瑞典和俄罗斯被用来骑乘、挤奶和拉雪橇,但这些努力没有一项产生具有足够经济价值的成果来吸引许多大牧场主。尤其引人注目的是,同欧亚大陆的那些容易感染非洲疾病的家畜相比,非洲大角斑羚对疾病的抵抗能力和对气候的适应能力使它获得了一种巨大的优势,但近来在非洲范围内进行的驯化大角斑羚的努力始终未能得到普及。

因此,无论是几千年中一直能够得到用于驯化的候补动物的本地牧人,还是现代的遗传学家,都一直未能成功地使古代那14种以外的大型哺乳动物成为有用的驯化动物,而那14种动物至少在4500年前就已驯化了。然而,今天的科学家们只要愿意,无疑能够为许多种动物去实现关于驯化的那一部分的定义,即关于控制交配和食物的规定。例如,圣迭戈和洛杉矶的动物园现在正使最后幸存的加利福尼亚兀鹰受到超过任何其他驯化动物的严格的交配控制。对每一只兀鹰都要进行遗传鉴定,并由计算机程序来决定哪一只雄鹰同哪一只雌鹰进行交配,以便达到人类的目的(在这种情况下就是为了产生最大限度的遗传差异,从而使这种濒临灭绝的鸟得以保存)。一些动物园正在执行用于其他许多有灭绝之虞的动物的繁殖计划,这些动物包括大猩猩和犀牛。但这些动物园严格挑选加利福尼亚兀鹰,不可能带来经济上有益的结果。动物园对犀牛所作的努力也是如此,虽然活犀牛的肉重达3吨以上。我们马上就会看到,驯化犀牛(以及其他大多数大型哺乳动物)有着不可逾越的障碍。

总之,在全世界作为驯化候补者的148种陆生食草类大型野生哺乳动物中,只有14种通过了试验。为什么其余的134种没有能通过试验呢?弗朗西斯·高尔顿在把其余那些动物说成是“注定要永远野生”时指的是哪些情况呢?

答案来自安娜·卡列尼娜原则。要能得到驯化,每一种候补的野生动物都必须具有许多不同的特点。缺少了哪一个必不可少的特点,都会使驯化的努力失败,就像使建立幸福婚姻的努力失败一样。我们在担任斑马和人类这一对的婚姻问题咨询指导时,至少可以找出驯化失败的6组原因。

日常食物。每一次某种动物在吃某种植物或另一种动物时,食物生物量转换为取食者生物量的效率远远低于100%:通常在10%左右。就是说,要花费1万磅左右的玉米才能喂养出一头1000磅重的牛。如果你想要养一只1000磅重的食肉动物,你就得用1万磅重的食草动物去喂它,而这1万磅重的食草动物又需要用10万磅的玉米来饲养。即使在食草动物和杂食动物中,也有许多像树袋熊这样的动物在偏爱植物方面过分挑剔,要想成为饲养场里的牲畜实在不敢恭维。

由于这种根本性的缺乏效率,没有一种食肉的哺乳动物为了充当食物而被驯化。(其所以未能得到驯化,不是因为其肉硬或无味:我们一直在吃食肉的野生鱼类,而我本人也能证明狮肉馅饼的美味。)最最勉强的例外是狗。狗本来是被驯化来看门和做打猎的伙伴的,但不同品种的狗被培育出来,在阿兹特克时代的墨西哥、波利尼西亚和古代中国,狗还被饲养来充当食物。然而,经常吃狗肉是缺乏肉食的人类社会的万不得已的事:阿兹特克人没有任何其他家畜,波利尼西亚人和古代中国人只有猪和狗。有了驯养的食草哺乳动物的人类社会也不会费心思去吃狗肉的,除非把它当作一种少有的美味佳肴(就像在今天西南亚的某些地区那样)。此外,狗不是严格的食肉动物,而是杂食动物:如果你天真地认为你的爱犬其实是吃肉的,那就请你读一读你家狗食袋上的原料配方一览表。阿兹特克人和波利尼西亚人养来吃的狗即使靠吃蔬菜和食物下脚也一样能长得膘肥体壮。

生长速度。为了值得饲养,驯化动物也必须生长迅速。这个要求把大猩猩和大象给排除了,虽然它们都吃素,绝对不挑食,而且身上的肉也多。有哪一个想要成为饲养大猩猩或大象的大牧场主会花上15年时间去等待他的牧群长到成年那么大?需要役用象的现代亚洲人发现把大象从野外捉来加以调教要省钱得多。

圈养中的繁殖问题。我们人类不喜欢在众目睽睽之下性交;有些具有潜在价值的动物也不喜欢这样做。这就是对陆地上跑得最快的动物猎豹的驯化尝试中途夭折的原因,虽然几千年来我们一直怀有驯化它的强烈兴趣。

我在前面提到过,驯养的猎豹作为比狗不知强多少倍的猎兽,曾受到古埃及人、古亚述人和现代印度人的重视。印度莫卧儿帝国的一个皇帝圈养了1000头猎豹。尽管许多富有的王公贵族为此投入了大量人力和物力,但他们所有的猎豹都是从野外捉来后驯养的。这些王公贵族想要使猎豹在圈养中繁殖的努力都落空了,直到1960年现代动物园的生物学家才成功地使第一头猎豹在动物园里出生。在野外,几个雄性猎豹兄弟对一头雌性猎豹要追逐好几天,而所以需要用这种粗鲁的长距离的求爱方式,似乎是为了使雌性猎豹排卵或愿意接受交配。关在笼子里的猎豹通常拒绝按照那种精心策划的求爱程式办事。

类似的问题也使繁殖南美小羊驼的计划受挫。南美小羊驼是安第斯山脉的一种野骆驼,它的毛是兽毛中最细最轻的,因而为人们所珍视。古代印加人把野生小羊驼赶进围栏,剪下它们的毛,然后再把它们放走。需要这种名贵驼毛的现代商人要么用印加人的老办法,要么干脆把野生的小羊驼杀死。尽管有金钱和名声的强烈刺激,为了获得驼毛而在圈养中繁殖小羊驼的所有尝试都失败了,其原因包括:小羊驼在交配前要经过长时间的复杂的求偶程式,一种在圈养中无法做到的程式;雄性小羊驼彼此之间水火不能相容;以及它们需要一个终年使用的觅食区和一个分开的终年使用的睡眠区。

凶险的性情。当然,几乎任何一种体形够大的哺乳动物都能杀人。猪、马、骆驼和牛都杀死过人。然而,有些大型动物性情还要凶险得多,比其他动物也危险得多。动辄杀人的倾向使许多本来似乎理想的动物失去了驯化的候补资格。

一个明显的例子是灰熊。熊肉是昂贵的美食,灰熊体重可达1700磅,它们主要吃素(虽然也是可怕的猎手),它们素食的范围很广,它们靠吃人的食物下脚而茁壮生长(从而在黄石公园和冰川国家公园造成了巨大的问题),它们生长的速度也比较快。如果灰熊能在圈养中表现良好,它们就会成为绝妙的产肉动物。日本的阿伊努人做过试验,习惯上把饲养灰熊的幼崽作为一种宗教仪式的一部分。然而,由于可以理解的原因,阿伊努人觉得还是小心为妙,在灰熊的幼崽长到一岁大时便把它们杀来吃掉。较长时间地饲养灰熊可能是自杀行为;我不知道有谁驯养过成年灰熊。

另一种本来合适但由于同样明显的原因而被自己取消了驯化候补资格的动物是非洲野牛。它很快就长到一吨重。它过着群居生活。野牛群中具有完善的优势等级,这是野牛群的一个特点,关于这个特点的好处我们将在以后讨论。但非洲野牛被认为是非洲最危险、脾气最难预料的大型哺乳动物。任何一个蠢到想去驯化非洲野牛的人要么因此而送命,要么不得不在它长得太大太凶险之前把它杀死。同样,河马这个4吨重的素食动物,如果不是因为它们那样危险,可能会成为农家的大牲口。河马每年杀死的人比非洲的任何其他哺乳动物(甚至包括狮子)杀死的人都要多。

对于这些臭名昭著的凶猛的动物失去了驯化的候补资格这一点,很少人会感到惊奇。但还有一些候补动物,它们的危险却鲜为人知。例如,8种野生的马科动物(马及其亲缘动物)在性情方面差异很大,虽然这8种在遗传上彼此非常接近,所以彼此可以交配并生出健康的(虽然通常不育的)后代。其中的两种——马和北非驴(现代驴的祖先)成功地得到驯化。同北非驴关系密切的是亚洲驴,也叫中亚野驴。由于中亚野驴的家乡包括西方文明和动物驯化的摇篮新月沃地,古代人必定用中亚野驴进行过广泛的试验。我们根据苏美尔人[4]和后人的描绘得知,中亚野驴经常被人猎杀,也经常被人捉来同驴和马杂交。古人描绘过一种形状像马的动物,用来骑乘或拉车,可能就是指中亚野驴。然而,所有描绘过它们的人,从罗马人到现代动物园饲养员,对它们的暴躁脾气和咬人恶习都没有好评。因此,虽然中亚野驴在其他方面和驴的祖先有相似之处,但却从未被驯化过。

非洲的4种斑马情况甚至更糟。驯化它们的努力已经到了让它们拉车的地步:在19世纪的南非,有人试过把它们当役畜,怪人沃尔特·罗特希尔德勋爵坐着斑马拉的马车在伦敦街上驶过。可惜的是,斑马长大后变得难以对付。(我们并不否认有许多马有时脾气也很暴躁,但斑马和中亚野驴的脾气要暴躁得多,而且一律如此。)斑马有咬了人不松口的讨厌习惯。它们因此而咬伤的美国动物园饲养员甚至比老虎咬伤的还多!斑马实际上也不可能用套索去套——即使是在牧马骑术表演中获得套马冠军的牛仔也无法做到——因为斑马有一种万无一失的本领,在看着绳圈向它飞来时把头一低就躲开了。

因此,给斑马装上鞍子或骑上它是很少有的事(如果曾经有过的话),于是南非人想要驯化它们的热情减少了。具有潜在危险的大型哺乳动物的难以预测的攻击行为,也是在驯化麋鹿和大角斑羚方面开始时颇有希望的现代实验没有取得更大成功的部分原因。

容易受惊的倾向。大型食草类哺乳动物以不同的方式对来自捕食者或人类的危险作出反应。有几种在觉察到危险时会变得神经紧张,动作敏捷,并且照例立即逃走。还有几种则动作迟缓,不那么紧张,在群集中寻求保护,在受到威胁时站在原地不动,不到必要时不会逃跑。大多数鹿和羚羊(驯鹿是显著的例外)属于前一种,绵羊和山羊则属于后一种。

自然,容易紧张的那几种难以圈养。如果把它们关在围栏里,它们也可能惊恐不安,不是被吓死,就是为了逃生在围栏上撞死。例如,瞪羚的情况就是如此。几千年来,在新月沃地的一些地区,瞪羚是最经常被猎捕的动物。在该地区最早定居的人除了瞪羚再没有更多机会去驯化别的哺乳动物。但没有任何瞪羚得到驯化。想象一下放牧这样一种动物的情景吧:它飞速逃走,盲目地向围墙一头撞去,它一跳就能达到差不多30英尺远,奔跑的速度能够达到每小时50英里!

群居结构。几乎所有驯化的大型哺乳动物都证明它们的野生祖先具有3个共同的群居特点:它们生活在群体里;它们在群体成员中维持着一种完善的优势等级;这些群体占据重叠的生活范围,而不是相互排斥的领域。例如,一个野马群包括一匹公马、6、7匹母马和一些小马驹。母马A支配着母马B、C、D和E;母马B顺从母马A,但支配母马C、D和E;母马C顺从母马B和A,但支配母马D和E;以此类推。马群在行进时,其成员保持着一种固定不变的次序:公马殿后;级别最高的母马居前,后面跟随着它的小马驹,次序按年龄排列,最小的排在最前面;其他母马按级别排列,每匹母马后面跟随着它的按年龄排列的小马驹。这样,许多成年马就可以在这个马群中共处,用不着经常打架,而且每匹马都知道自己在马群中的地位。

这种群居结构对驯化是很理想的,因为人类事实上把这种优势等级照搬了过来。在驮运东西的马队中,驯养的马跟在带路人的后面,就像通常跟在级别最高的母马后面一样。绵羊、山羊、牛和狗的祖先(狼)的群体中也有类似的等级。随着幼兽在这个群体中长大,它们就牢牢记住了它们经常看到的身旁的那些动物。在野生环境中,它们看到的是同种的成员,但在圈养状态下,群体中的幼兽看到的还有身旁的人,于是也就把人牢牢地记住了。

这种群居动物适合于放牧。既然它们彼此相安无事,所以就能把它们集中在一起。既然它们本能地跟随一个起支配作用的领袖,而且把人当作那个领袖而牢牢记住,所以它们就乐于接受牧人或牧羊狗的驱赶。群居动物在拥挤的圈养条件下也能生长良好,因为它们在野生时就已习惯于生活在密集的群体中了。

相形之下,独居的地盘性的动物就不能把它集中起来放牧。它们彼此不能相容,它们没有把人牢牢地记在心上,它们也不会本能地顺从。谁见过一群猫(野生时是独居的和地盘性的)跟在一个人的后面或者让一个人把它们集中起来照管?每一个喜欢猫的人都知道,猫不像狗那样对人出于本能地顺从。猫和雪貂是唯一的得到驯化的地盘性哺乳动物,我们驯化它们的目的不是为了把它们当作肉食来源而大群地放牧,而是把它们当作独居的猎兽或宠物来饲养。

虽然大多数独居的地盘性动物因此而未能得到驯化,但不能反过来说大多数群居的动物都能得到驯化。下面的另外几个原因中只要有一个原因,它们中的大多数就不能驯化。

首先,有许多动物的群体并不拥有重叠的生活范围,而是保持排斥其他群体的独占领域。把这两群动物圈养在一起,就如同把两只独居的雄性动物圈养在一起一样是不可能的。

其次,有许多动物在一年的部分时间里是群居的,到了交配季节就变成地盘性的了,这时它们见面就争斗,彼此不能相容。大多数的鹿和羚羊都是如此(驯鹿又一次例外),这也是所有群居的羚羊不适合驯化的主要因素之一,虽然非洲以这些羚羊而著名。虽然人们对非洲羚羊的第一个联想是“沿地平线密密麻麻的羊群”,但事实上这些羊群中的雄性羚羊在交配期间都划分了地盘,彼此凶猛地争斗。因此,这些羚羊不能像绵羊、山羊或牛那样圈养在拥挤的围栏里。争夺地盘的行为加上性情凶猛和生长缓慢,同样使犀牛不能成为农家场院里的牲口。

最后,许多群居动物,再一次包括大多数鹿和羚羊,并没有界限分明的优势等级,因此在本能上并没有准备把任何占支配地位的领袖牢记在心(因而也不会把人记在心上)。结果,虽然许多鹿和羚羊给驯服了(请想一想班比的所有那些真实的故事),但人们从来没有见过那种像绵羊一样成群放牧的驯养的鹿和羚羊。这个问题也使对北美加拿大盘羊的驯化半途而废,虽然这种羊和亚洲的摩弗伦羊同属,是我们驯养的绵羊的祖先。加拿大盘羊适合我们的需要,在大多数方面与摩弗伦羊相似,只是在一个关键方面例外:它们缺乏摩弗伦羊的那种固定不变的行为,即某些个体对另一些它们承认其优势的个体表现顺从。

现在,让我们再回到我在本章开始时提出的那个问题。从一开始,动物驯化的最令人困惑的特征之一是那种表面上的随意性:有些动物驯化了,而它们的近亲却没有得到驯化。除少数几种外,所有可以作为驯化候补者的动物都被安娜·卡列尼娜原则排除了。人类同大多数动物缔结了一种不幸的婚姻,这是由于许多可能的原因中的一个或多个原因造成的:动物的日常食物、生长速度、交配习惯、性情、容易受惊的倾向以及群居组织的几个不同的特点。只有很少一部分野生哺乳动物由于在上述所有这些方面都能协调一致而最终得以和人类结成美满的婚姻。

欧亚大陆的民族碰巧比其他大陆的民族继承了多得多的可驯化的大型野生的哺乳类食草动物。这一结果及其为欧亚大陆社会带来的全部利益,来自哺乳动物地理学、历史和生物学这3个基本事实。首先,欧亚大陆由于其广大面积和生态的多样性,一开始就拥有最多的可供驯化的候补动物。其次,澳大利亚和美洲,而不是欧亚大陆或非洲,在更新世晚期动物灭绝的大规模浪潮中失去了它们大多数可供驯化的候补动物——这可能是因为前两个大陆的哺乳动物不幸首先突然接触到人类,而且这时已是我们的进化史的后期阶段,我们的狩猎技巧已经得到了高度的发展。最后,证明适合驯化的幸存的候补动物,在欧亚大陆要多于其他大陆。只要研究一下那些不曾驯化的候补动物,就可以看出使其中每一种失去驯化资格的一些特有原因。因此,托尔斯泰可能会赞同一位前辈作家圣马太[5]的真知灼见:“被传唤者众,而被选中者少。”

注 释: